sumber: FB Sejarah Jogyakarta

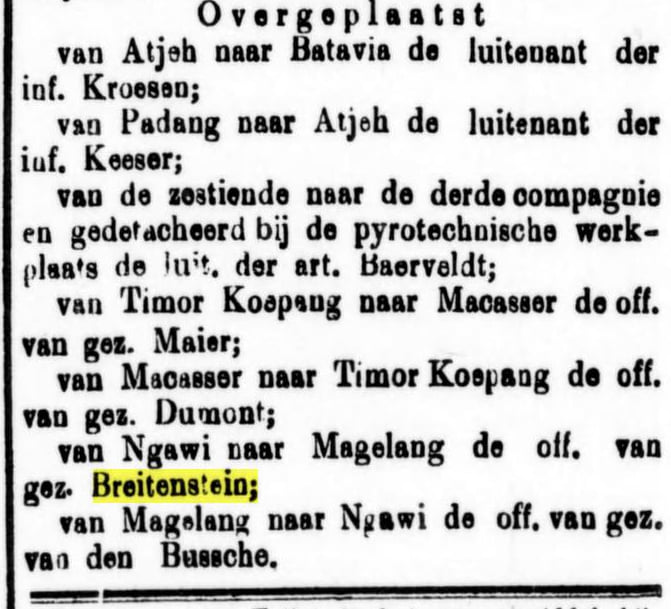

Berita mutasi dokter Breitenstein dari Ngawi ke Magelang yang tertera di Soerabaijasch handelsblad 13-10-1891

Saat mutasiku dari Ngawi ke Magelang pada tahun 1891, perjalanan dengan kereta api hanya bisa ditempuh hingga Jogja. Mylord-ku (nama gerbong kereta kuda milik Breitenstein) karena tidak terjual saat lelang di Ngawi juga tiba bersamaan di Jogja. Aku hanya menyewa empat kuda dan kusir dari Hotel Tugu seharga 12 florin dan aku bisa melanjutkan perjalanan dengan kereta kudaku yang nyaman. Kereta kuda yang bisa disewa di Jogja dan Magelang untuk perjalanan beberapa jam berupa kereta tua, tidak bagus, dan mempunyai sandaran tempat duduk yang tegak.

Di dekat Salam aku meninggalkan Propinsi Jogja dan segera merasakan pengaruh pemerintahan Belanda. Meskipun ketika jalanan menanjak, perjalanan tetap terasa nyaman karena jalanan setelah melewati batas propinsi dalam keadaan sangat baik. Kuda-kuda diganti ketika berada di Muntilan dan jalanan terus menanjak halus dan banyak bergelombang. Setelah Muntilan terdapat sebuah jalan kecil yang bagus ke arah kiri menuju ke candi Mendut yang cantik dan dengan bantuan perahu untuk menyeberangi sungai menuju ke Borobudur. Sekitar jam 05.30 aku mendekati kota Magelang. Aku melihat bukit Tidar yang tingginya 504 meter di atas permukaan laut dan 120 meter tingginya dari Magelang. Bukit ini adalah paku atau pusar, titik tengah Jawa, melalui paku ini Pulau Jawa dikokohkan ke bumi. Bukit ini tidak hanya memberi kesan kepadaku tetapi juga banyak orang lain bahwa terdapat reruntuhan sebuah candi besar yang terpendam. Dugaan itu diwujudkan dengan penggalian yang hasilnya adalah nihil. Dugaan itu terbentuk karena Tidar berdiri terisolir di dataran antara gunung yang besar Merapi dan Sumbing. Di Tidar terdapat pemakaman orang Eropa (Kirchhof/Kerkhof), di kemudian hari aku sebagai presiden dari komite Kerkhof bertugas untuk memperindah pemakaman itu. Sesudah itu terdapat sebuah pasar besar, pecinan dengan klentengnya, dan di ujung jalan ini terdapat alun-alun dengan masjid, rumah bupati, klub (Societeit), sekolah untuk anak para priyayi, kantor pos, sebuah hotel, dan sekolah pribumi. Magelang memiliki sebuah klenteng, masjid, gereja Katholik tapi tidak ada gereja Protestan. Tentara Ambon memang mempunyai gereja kecil di ‘grossen Weg’. Untuk orang Kristen Protestan lainnya, ibadah dilayani oleh ‘Domine’ yang berkedudukan di Jogja. Ibadah dilakukan di sebuah ruang senam tua sebuah sekolah untuk anak-anak priyayi dimana perkumpulan drama komedi amatir Thalia juga mengadakan pertunjukan di sana.

Grosse Weg (Groote weg/jalan besar) mengarahkanku ke sisi Timur alun-alun ke sebuah jalan yang cantik yang dirindangi pohon-pohon di kiri kanannya dengan rumah-rumah orang Eropa hingga ke awal area ‘Kampement’, dimana di sebuah sisi berdiri rumah komandan dan di sisi kanan berdiri hotel Kedu. Pemilik hotel ini adalah seorang yang baik hati, orang Jerman secara lahir yang telah bertahun-tahun tinggal di antara orang-orang Belanda dan kagok berbahasa ibu. Terdapat kosakata bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Inggris dan bahasa Melayu yang sering diucapkan dalam percakapannya. Ini sebenarnya sebuah fenomena sehari-hari, orang Jerman melalui kemiripan kedua bahasa, tinggal di koloni Belanda lalu kagok berbahasa ibunya, demikian pula sebaliknya orang Belanda setelah tinggal dalam waktu singkat di tanah Jerman, kagok berbahasa ibunya. Orang tidak akan mempercayai ini sampai dia mengalaminya sendiri. Pemilik hotel Kedu dulunya adalah seorang kopral dan sudah puluhan tahun tinggal di Hindia Belanda. Dia berkata kepadaku bahwa aku akan senang ditempatkan di Magelang dan dia bersedia membantuku sebanyak mungkin. Bantuannya sebenarnya tidak kuperlukan karena kami akan menyewa ‚rumah‘ dokter resimen yang menggantikanku di Ngawi. Jadi sangat mungkin dalam waktu dekat kami akan meninggalkan hotel itu dan pindah ke rumah sendiri.

Di hari berikutnya aku melaporkan diri ke “Platzcommandanten“ yang letak kantornya tidak jauh dari hotel. Sebuah jalan yang lebar dan bagus mengarah ke ‚Kampement’. Di sisi kiri (barat) ada dua paviliun besar untuk perwira dan di sebelah kanan terdapat sebuah lapangan luas tempat berlatih dan barak dengan bentuk seperti ┌─┐terlihat di latar belakangnya. Atasanku, seorang dokter militer, mempunyai kantor di rumah sakit, dimana dulu terletak di kaki bukit Tidar. Untuk menuju ke sana aku menggunakan kereta kuda supaya tidak perlu berjalan sejauh 1,5 km. Aku mengajak istriku karena di perjalanan kami ingin berbelanja banyak keperluan. Di Jalan Besar (Großen Weg) terdapat dua toko orang Eropa. Satu toko adalah milik pensiunan kapten. Aku terkejut ketika seorang pengunjung menyapanya dengan tuan Mayor Jenderal. Pemilik toko ini tersenyum dan menjelaskan kepadaku tentang jabatan yang aneh itu. Dia adalah pensiunan kapten yang bergabung ke klub (societeit) dan di sana setiap malam sejak 15 tahun berkumpul di ‚Kletstafel’ dan mereka bergurau. Tiap orang mendapat julukan dan belum lama ini dia dijuluki Mayor Jenderal.

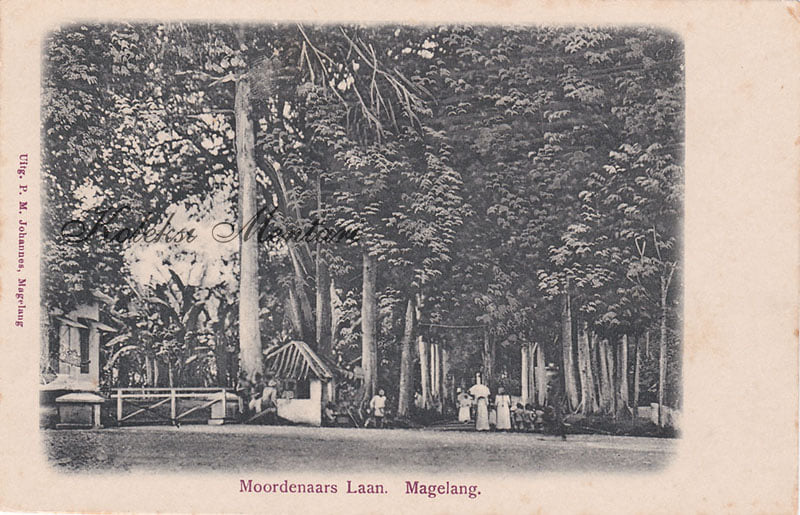

Dari Jalan Besar sampailah kami ke alun-alun, melewati masjid, dimana kami harus melaluinya untuk menuju ke Mörderallee. Ini adalah jalan yang mengarah ke rumah sakit dan nama ini (mordenaars-laan/Mörderallee) diberikan karena jalan ini dilalui oleh para dokter militer tiap hari. Sebuah panorama yang indah menjadikan kota ini sebagai „Garten von Java“ (Tamannya Jawa). Di kiri jalan terdapat rumah-rumah orang Eropa dengan gaya yunani kuno, di kanan menjulang tinggi gunung Sumbing di kejauhan dan di kaki gunung terpantul cahaya matahari di sawah yang baru digarap atau yang sudah dipanen dan juga kebun sayuran. Sebelum Tidar, jalan berbelok menyiku sebanyak dua kali sebelum mencapai rumah sakit. Rumah sakit ini terdiri dari barak bambu dan hanya mempunyai dua bangunan berbatu, satu bangunan adalah kantor sedangkan yang kedua untuk gudang mesiu!! Sejak 2 November 1892 bangunan itu ditinggalkan dan diruntuhkan. Setelah aku memperkenalkan diri ke atasan dan perwira yang lain (istriku menunggu di kereta), aku kembali ke kereta dan menuju ke pecinan dimana terdapat pabrik mebel dan banyak toko.

Di ujung jalan, kusir menenangkan kuda karena ada banyak orang seperti lebah yang berjalan kesana kemari. Kami berada di seberang pasar dan hari itu adalah hari Paing yang berarti hari pasaran, yaitu hari kedua dalam minggu Jawa dimana hanya ada 5 hari yaitu Legi, Paing, Pon, Wageh, Kliwon. Kami berada di tanah indigo dimana warna dominan pakaian wanita adalah biru. Hanya wanita para tentara dan orang Eropa mengenakan kebaya putih dengan renda atau sutra atau beledu warna gelap, biru, merah atau hijau. (di tahun 1893 diekspor indigo sebanyak 2.224.522 florin). Payung-payungpun berwarna mencolok dan akupun harus mengakui bahwa-warna-warna ini menyenangkan mata.

Kami melanjutkan perjalanan sampai kira-kira di pertengahan jalan, tiba di antara toko-toko dan pabrik mebel milik orang Cina. Di depan sebuah toko duduk seorang Cina yang tambun, hanya mengenakan celana hitam tipis dan mempunyai rambut kepang yang hitam dan panjang tergulung di atas kepalanya. Pipa opium ada di tangannya. Ketika kereta berhenti dan kami turun dari kereta, orang Cina ini bangkit dari posisi duduknya yang nyaman dan memandangi kami dengan pandangan yang penuh pertanyaan. Biasanya aku tidak begitu peduli bagaimana kebiasaan orang di sekitarku. Aku berseragam dan menurutku tidak sopan jika kepangnya tidak dibiarkan terjurai, tidak mengenakan alas kaki, dan badannya tidak berpakaian lengkap meskipun istriku akan memasuki tokonya. Aku memandangi kepalanya yang berambut kepang dan dia memahami tanda ini, dia menjuntaikan rambutnya dan memakai bajunya. Dia berasal dari kota Tsjang Tsjowfu di Propinsi Fuki-en dan sangat sedikit berbahasa Melayu. Dengan bantuan seorang tetangganya yang sudah lama tinggal di Magelang dan mempunyai gelar “Baba” akhirnya kami bisa saling memahami. Sebagian besar keperluan kami tersedia di gudangnya dan sisanya kami harus memesannya dan dia berjanji akan mengirimnya dalam 8 hari. Mebel-mebelnya sangat bagus, kokoh dan lebih murah jika dibandingkan dengan kualitas yang sama jika dibeli di Eropa. Ada lemari, beberapa meja dan kursi terbuat dari kayu jati yang bagus.

Progam untuk hari ini sudah terlaksana, saat itu sebelum jam 12 dan kemudian kami pulang ke hotel.

Teks : Breitenstein, H. 1900. 21 Jahre in Indien. Aus dem Tagebuche eines Militärarztes, 2. Theil: Java. Leipzig. Th. Grieben’s Verlag (L. Fernan)

_________________________________________________

catt dari FB Sejarah Jogya:

Perjalanan seorang dokter yg ditugaskan di Magelang 1890s

Ya maklum dari dulu memang para walanda yang mau ke Magelang memang pilihannya kebanyakan kalau naik kereta api dari Batavia ya pasti ke Djokja dulu (transit), baru ke Magelang.

Makanya kalau di brosur2 touris sejak 1890an, Borobudur memang selalu dinisbatkan ke Djokja, walau beda residentie (sejak Perang Jawa, 1830, Kedu dilepas dari Kesultanan maupun Kasunanan). Mungkin ini kebawa sampai sekarang, turis ngertinya Borobudur, Yogya (karena transitnya di Jogja dan jadi satu paket wisata).

It’s not fair memang, tapi kadang ya begitu tourism, selalu nyebut kota besar atau kota transit, padahal udah beda administrasi ya.

Nah balik lagi.ke artikel ini, secara runut bercerita bagaimana ia menuju Magelang, lewat Salam yang disebut sebagai batas provinsi Jogja (maksudnya vorstenlanden) – ya ini pasti setelah melintasi Kali Krasak, sebelah utara Salam, sebelah selatan Tempel, sayang tidak cerita seperti apa jembatannya.

Menarik juga bagaimana di Muntilan, berhenti dulu buat ngombor kuda, mungkin semacam rest area tol zaman sekarang. Bisa dipastikan para bajingan dengan gerobak sapinya juga ngombor di tempat itu.

Lalu ke arah Mendut, ternyata harus nyebrang kali (Elo? Atau Progo?) yang kemungkinan memang belum ada jembatannya – kemungkinan memang daerah remote, hampir semua candi memang terlantar di wilayah bukan permukiman.

Lalu sampai Magelang, sebuah kota militer yang dibangun Belanda dengan bupati pertama anak asuh Patih Danureja II, Pepatih Dalem Sultan yang banyak berbeda pendapat dengan Sultan HB II maupun Pangeran Diponegoro, putra Sultan HB III.

Tulisan ini menggambarkan secara detil suasana Magelang di akhir abad 19