note: curahan hati Reda Gaudiamo, tentang banjir Jakarta 2020. Gaya menulisnya yang khas, saya cinta!

1969

Banjir membuat Pak dan skuternya masuk ke selokan penuh tai di Jl. Hayam Wuruk, sepulang kerja. Ia dibantu seorang pemulung, yang kemudian menjadi teman keluarga kami selama di Jakarta sampai akhirnya ia pulang ke Tegal, membuka usaha bengkel motor.

1971

Kami pindah ke Rawamangun, dari Bungur Besar. Hujan deras berhari-hari, membuat rumah kebanjiran. Koper kaleng Oom Jojo mengambang sampai ke halaman. Saya main air kalau Mak sedang sibuk. Tapi dia selalu tahu apa yang saya kerjakan. Jadi sehabis senang sesaat, ada cubit sejumput menunggu. Pedes.

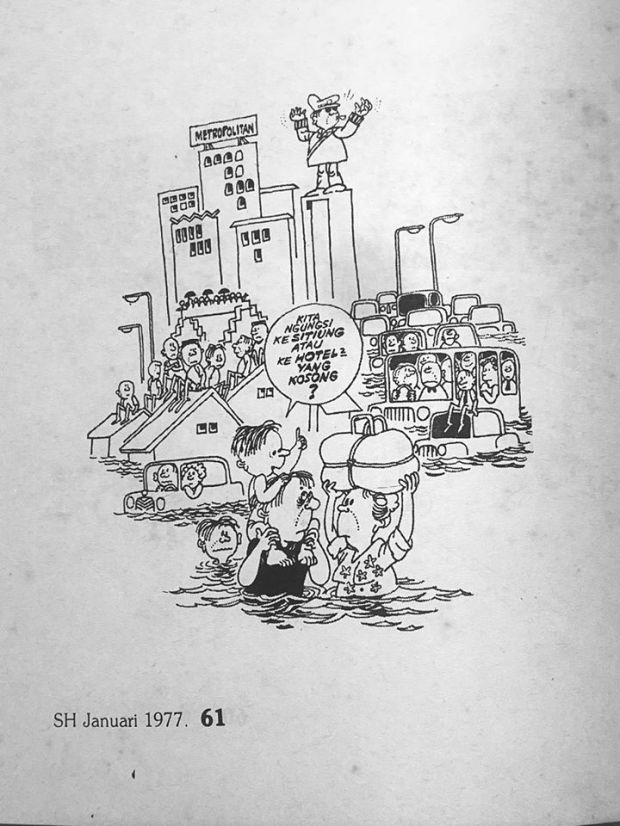

1977

Banjir di Thamrin. Juga Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Setiap tahun begitu, kata Pak.

Tapi Rawamangun sampai Salemba kering. Jadi harus tetap ke sekolah. Tak ada libur berhari-hari macam tahun 1971.

2002

Banjir besar melanda Jakarta.

Bin House -toko batik di jalan Teluk Betung itu- berubah jadi markas bantuan banjir. Ada pasukan Kopassus, Rudy Badil dan Mas Yudha dari Kompas dan The Jakarta Post dan tentu saja Obin dan Ronny yang mengelola bantuan. Saya waktu itu masih bekerja di Cosmopolitan Indonesia. Kami dapat banyak sample pembalut dari Charm. Semua dialirkan ke sana. Malam hari, pulang kerja langsung ke Bin House, ikut mengelola bantuan yang datang bersama Mbak Tun dan Mas Kono, juga Wage dan Tur. Ada banyak pekerjaan menunggu: membungkus nasi, membuat paket pakaian, obat-obatan, susu, air bersih…. Suami ikut rombongan Kopassus, antar barang.

Lewat tengah malam, siapa pun yang punya mobil, pulang membawa paket untuk disebarkan ke daerah terdekat. Kami kebagian kampung Poncol. Air di daerah mereka sudah sedagu. Air selutut di rumah kami sungguh nggak ada apa-apanya.

Banjir tahun ini diwarnai oleh rebutan pasang spanduk di lokasi posko banjir dari partai politik. Saya masih ingat, bapak-bapak Kopassus melapor bahwa posko banjir di Jakarta Barat yang dibuat Bin House dipasangi spanduk partai 3 huruf warna hitam kuning. “Mau diperkarain nggak, Bun?” Pertanyaan itu mencuat. Obin bilang, “Biarin, biarin. Kita ada kerjaan yang lebih penting.” Dan bekerja kembali kami semua.

2007

Banjir datang lagi.

Rumah kami jadi tempat mengungsi adik saya, istrinya, bapak dan ibu mertua, tante istrinya, kakak ipar dan anaknya. Rumah mereka di Kelapa Gading kena banjir sepaha, air dan listrik mati. Tak ada pilihan: mereka harus mengungsi. Saya masih ingat bagaimana mereka berjuang keluar dari Kelapa Gading. Tiga jam mereka bertarung menyeberangi banjir, berganti-ganti kendaraan, berakhir dengan naik gerobak sampah untuk bisa tiba di Rawamangun.

2011

Banjir lagi.

Tapi beberapa wilayah yang dulu langganan tergenang tinggi, sudah tak separah tahun-tahun sebelumnya. Adik saya di Kelapa Gading, rumahnya tetap kemasukan air. Tapi cuma semata kaki. Listrik dan air tetap menyala. Ini progres!

2020

Hujan semalaman.

Jakarta tenggelam.

Banyak korban jiwa.

Banjir.

Langganan Jakarta, kabarnya.

Harap maklum.

Kami paham. Itu sebabnya kami tidak rewel, meski kesal. Hei, kami sudah mengalaminya selama berpuluh tahun!

Tetapi banjir tahun ini lain rasanya.

Belum pernah hati ini sesakit dan semarah banjir di Januari 2020.

Dan penyebabnya bukan banjirnya tapi perilaku seorang manusia yang bertugas memimpin wilayah Jakarta ini.

Saya tidak bisa mengerti, bagaimana dia yang seharusnya berempati atas bencana ini bisa tetap memutar balikkan kata, kacau bicara, menuduh sana sini, senyum lebar tak ada habisnya. Kabarnya ia orang pandai. Ia tahu kekuatan kata-kata. Tapi mengapa ia pakai kesempatan ini buat melecehkan dan menyakiti perasaan warganya sendiri?

Kalau saja ini Amerika, mungkin saya sudah….

Ya sedalam itu kemarahan saya padamu,

hei Gubernur Jakarta.

Sedalam itu.