sumber: wikipedia

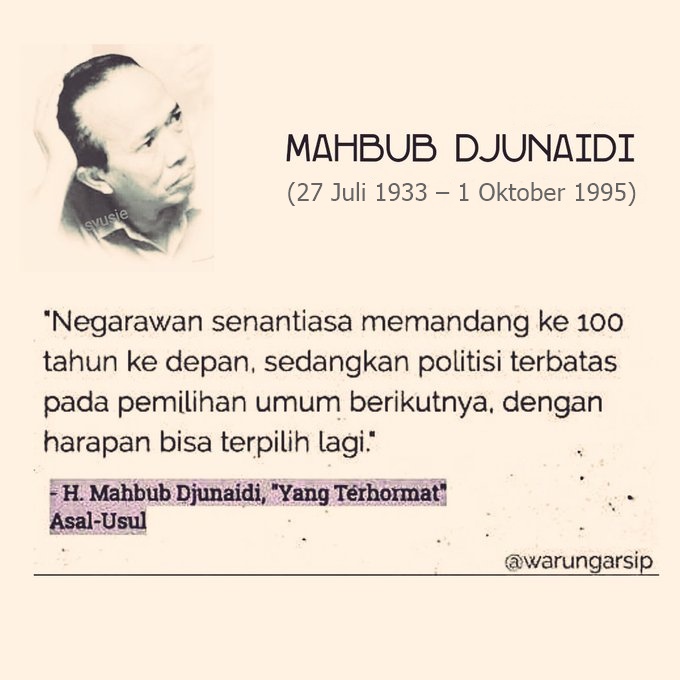

Mahbub Djunaidi (27 Juli 1933 – 1 Oktober 1995) ialah seorang sastrawan Indonesia dan pernah memimpin Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 1965–1970. Ia terkenal sebagai tokoh wartawan dan sastra. Selain itu, ia merupakan mantan aktivis HMI dan sekaligus Ketua Umum PMII yang pertama.

Apresiasi dan pengakuan

Sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas dedikasinya terhadap dunia sastra dan jurnalistik Indonesia, namanya diabadikan menjadi nama salah satu jalan di Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, yakni Jalan Mahbub Junaidi yang diresmikan pada tanggal 22 Juni 2022 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan.

Kehidupan pribadi

Mahbub lahir di Tanah Abang, Batavia—sekarang Jakarta, pada 27 Juli 1933 dan merupakan anak sulung dari 13 bersaudara. Ayahnya, Mohammad Djunaidi adalah ulama termasyhur di tanah Betawi yang aktif di Nahdlatul Ulama (NU) dan pernah mengemban amanat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan hasil Pemilu 1955. Ketika situasi Jakarta tidak kondusif, Mahbub dan keluarganya berhijrah ke Surakarta. Ia pun disekolahkan di Madrasah Mambaul Ulum, di mana ia mulai mengenal berbagai karya sastra, seperti Mark Twain, Sutan Takdir Alisjahbana, dan lain-lain.

Mahbub menikahi seorang gadis dari Bukittinggi yang telah lama mendiami Bandung, Asni Asmawati Asynawi yang menjadi aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Bandung. Asni ialah putri dari mantan anggota Konstituante sekaligus tokoh Perti, Asjnawi.

Penghargaan

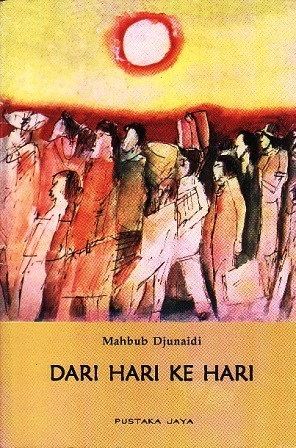

Novelnya, Dari Hari ke Hari (1975) mendapat Hadiah Penghargaan Sayembara Penulisan Roman DKJ 1974

Anugerah Penegak Pers Pancasila (1997)[5]

Karyanya yang lain

Angin Musim (novel, 1985)

Kolom Demi Kolom (1986)

Humor Jurnalistik (1986)

Asal Usul (1996)

Terjemahannya

Di Kaki Langit Gurun Sinai karya Muhamed Haikal (1979)

Seratus Tokoh yang Berpengaruh dalam Sejarah karya Michael Hart (1982)

80 Hari Keliling Dunia karya Jules Verne (1983)

Cakar-Cakar Irving karya Art Buchwald (1982)

Lawrence dari Arabia karya Philiph Knightly (1982)

Binatangisme karya George Orwell (1984)

Buku mengenai Mahbub Djunaidi

Ridwan Saidi & Hussein Badjerei (ed.), Sketsa Kehidupan dan Surat-Surat Pribadin Sang Pendekar Pena Mahbub Djunaidi (1996)

Sumber: Tempo & Majalah Historia Online

Ia ingin menulis, dan akan terus menulis. Sampai kapan? ”Hingga tak lagi mampu menulis,” ujarnya. Mungkin karena itu, ”Ketimbang disebut politikus, saya lebih senang disebut sastrawan.” Lelaki ini mengawali kegiatan menulis dan berorganisasi sebagai redaktur majalah sekolah, Pemuda Masyarakat, sambil mengetuai Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) ranting SMP II di Jakarta, 1952.

Sebelumnya, anak pertama dari 13 bersaudara ini tamat SD di Solo, Jawa Tengah. Waktu itu, pada awal Kemerdekaan, sekeluarga mengungsi. Di Solo, ia juga belajar di madrasah Mabaul Ulum. Salah seorang gurunya, Kiai Amir, ”Memperkenalkan saya kepada tulisan Mark Twain, Karl May, Sutan Takdir Alisjahbana, dan lain-lain. Masa itu sangat mempengaruhi perkembangan hidup saya,” cerita Mahbub. Ayahnya, H. Djunaidi, almarhum, adalah tokoh NU dan pernah jadi anggota DPR hasil Pemilu 1955.

Tatkala Belanda menduduki Solo, ia sekeluarga kembali ke Jakarta, 1948. Ketika ia menjadi siswa SMA Budi Utomo, ia mulai menulis sajak, cerpen, dan esei. Karyanya sering dimuat majalah Siasat, Mimbar Indonesia, Kisah, Roman dan Star Weekly. Ia pun merintis karier di NU, masuk Ikatan Pelajar NU (IPNU). Ketika kuliah di Fakultas Hukum UI, ia pernah jadi pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Tetapi kemudian pindah, dan jadi Ketua II GP Ansor, dan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), 1960. Kuliahnya terhenti hanya sampai tingkat II.Kegiatannya dalam organisasi mengantarkan Mahbub ke jabatan pemimpin harian Duta Masyarakat (1958), dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 1965, kemudian Ketua Dewan Kehormatan PWI, sejak 1979. Terakhir, di samping sebagai Wakil Ketua PB NU, ia juga duduk di DPP PPP.

Sebagai kolumnis, tulisannya kerap dimuat harian Kompas, Sinar Harapan, Pikiran Rakyat, Pelita, dan TEMPO. Kritik sosial yang tajam tanpa kehilangan humor adalah ciri khas tulisan Mahbub. Akibat tulisannya, ia pernah ditahan setahun, 1978. Dasar penulis, selama dalam tahanan, ia menerjemahkan Road to Ramadhan, karya Heikal, dan menulis novel Maka Lakulah Sebuah Hotel. Sebelumnya, novel rekaman masa kecilnya di Solo, Dari Hari ke Hari, diterbitkan Pustaka Jaya, 1975.

Mahbub, yang jika sedang berpikir sering mengusap-usap rambut, mengagumi pengarang Rusia Anton Chekov dan Nikolai Gogol. Di Indonesia yang dikaguminya, Buya Hamka dan Pramudya Ananta Toer. Mahbub pernah mengungkapkan kekesalannya karena dua kali tulisannya perihal Pramoedya ditolak media. “Orang yang seperti Pramoedya cuma satu dimusuhi terus-menerus. Padahal secara bahasa Pram mendidik kita,” katanya. Sebaliknya, Pram pun mengagumi Mahbub. Pada peluncuran buku “Sketsa Kehidupan dan Surat-surat Pribadi Sang Pendekar Pena Mahbub Djunaidi” tahun 1996, Pram mengatakan, “di kala ia diserang dari segala penjuru, hanya Mahbub yang membela.”

Meski sering berkunjung ke luar negeri, pengalaman yang menarik baginya, “bergaul dengan Bung Karno, presiden pertama RI,” kata ayah tujuh anak, yang sudah dua kali naik haji ini. Baginya tanpa Soekarno, Indonesia tak mungkin bersatu di era Revolusi 1945.

Mahbub mengembuskan nafas terakhirnya pada 1 Oktober 1995.

Novel ini menceritakan pergolakan di awal kemerdekaan Indonesia dalam rentang waktu 1950-1954. Pak Junaidi menjadi pegawai Jawatan Mahkamah Islam Tinggi pindah tugas dari Jakarta ke Solo tatkala pusat pemerintahan dipindah ke Yogyakarta. ketika Agresi Militer Belanda II. Keadaan tetap sama baik ketika Pak Junaidi bertugas di Jakarta maupun di Solo. Si Bocah, anak Pak Junaidi, hampir tiap hari menyaksikan para tentara memikul senjata, apalagi setelah TNI Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah. Pergolakannya adalah seputar Agresi Belanda II, oposisi Muso serta DI/TII. Tetapi Si Bocah tidak sedikit pun terpengaruh oleh kenyataan itu. Ia tetap menjalani kegiatannya sebagai pelajar biasa: siang belajar di Sekolah Negeri No 27, sore sekolah agama dan malam mengaji di surau. Uniknya, novel ini mengambil sudut pandang Si Bocah, sehingga peristiwa pertumpahan darah tidak mengerikan, namun justru menggelikan. Di luar semua itu, novel ini penuh dengan metafora-metafora yang mengejutkan.